Keychron Q11がリリースされたことで、一気に注目を集めている「分割キーボード」というジャンル。

超ニッチなこの界隈ですが、実は作業効率が上がるなどの大きなメリットがあるのです。

一方で、導入の際には気をつけたいデメリットももちろん存在します。

この記事では、分割キーボードのメリット・デメリットを解説し、分割キーボードの種類について紹介していきますので、最後までご覧ください!

好きなキーボードレイアウトを探す

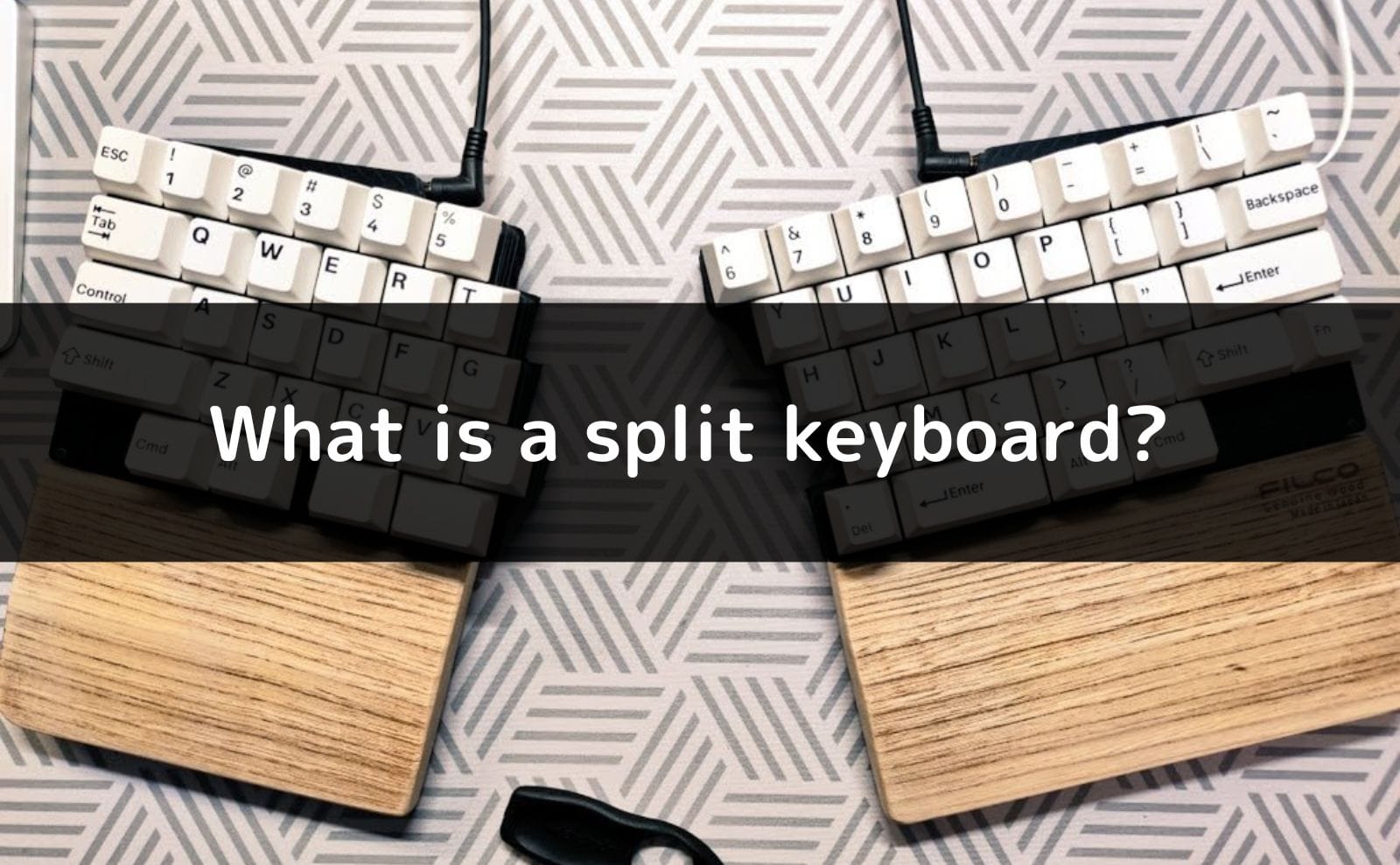

分割キーボードとは?

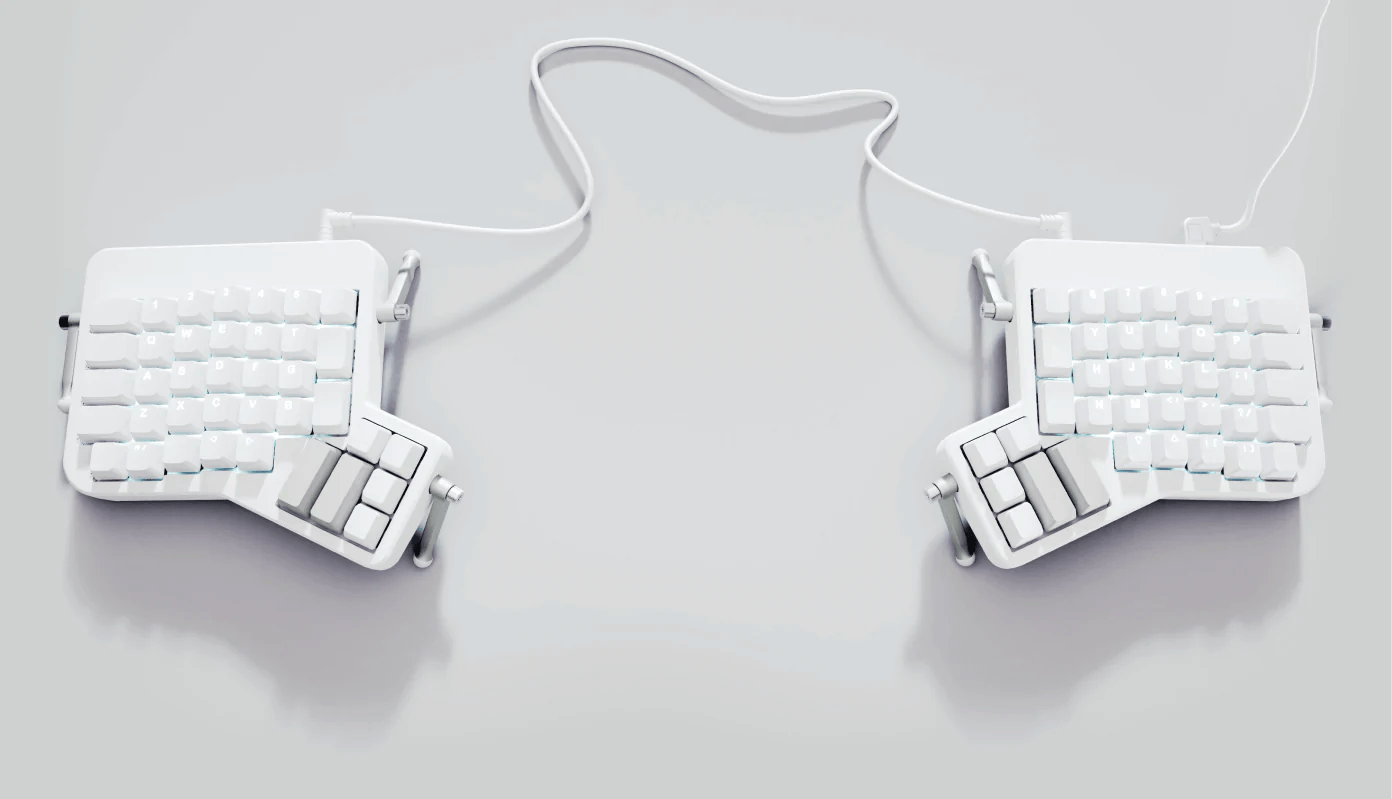

分割キーボードとは、中央で2分割されているキーボードのことを指します。

通常、タイピングで利用するキーボードは、一体型、もしくは左右に分かれている「Aliceレイアウト」ですが、分割キーボードに関しては、完全に左右別のパーツで構成されているのが特徴です。

左右に分割できるため、中央部にトラックボールマウスやトラックパッドをおいたり、楽な姿勢でタイピングできることでの疲労感の軽減などのメリットが考えられます。

【結論】分割キーボードはおすすめできる

はじめに結論から言うと、分割キーボードはかなりおすすめできます。

確かに後述するようなデメリットや、既存のキーボードからのスイッチングコストは大きいものの、それによって得られるメリットの方が大きいのではないでしょうか。

特に、肩こりなどの軽減につながる可能性があるのは、デスクワーカーにとってはかなりの朗報でしょう。

また、正しい運指が身に付くことで、仕事の速度の向上も見込めます。

やはり課題となるのは、「慣れるまで」ですが、通常の配列の分割キーボードであれば、少しずつ離していって違和感を軽減させる方法もあります。

ぜひ一度チャレンジしてみてくださいね。

専用のパームレストについては、FILCOから発売されています。

2024年3月15日から、日本国内でもKeychron Q11の正規販売が開始となりました。

分割キーボードのデメリット

左右分割キーボード導入にあたってまず把握しておきたいのがデメリットでしょう。

スイッチングコストが大きいと考える方もきっと多いと思いますので、まずはこちらから確認していきます。

- スイッチングコストが高く慣れが必要

- 価格が高い

スイッチングコストが高く慣れが必要

やはり、誰もが思うように、左右分割キーボードに関しては、かなりのスイッチングコストを要します。

それはおそらく、運指に起因するものでしょう。

普通の方であれば、独学でタイピングスキルを身につけた方が大半ではないでしょうか。

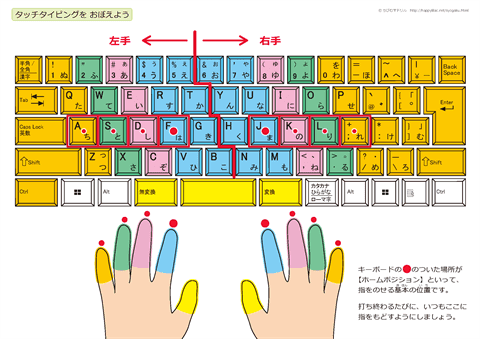

そういった独自のタイピング方法を身につけてしまっている方は、分割キーボードの利用の前にご自身のタイピングスキルの見直しをおすすめします。

こちらの画像は「ちびむすドリル小学生」からの引用です。

最近の小学生では、こうしたタイピングの勉強をしているのですね…!

そう、これが把握できていないと分割キーボードをブラインドタッチでタイピングすることはまず不可能です。

特に、人差し指のカバー範囲を左右バッティングしてタイピングをしている人は非常に苦労することでしょう。

価格が高い

これは左右分割キーボードに限ったことではありませんが、こうしたカスタムメカニカルキーボードは、通常のパンタグラフ式キーボードやメンブレン式キーボードと比較すると高額です。

おそらくは分割キーボード界隈ではスタンダード機種となるKeychron Q11は$205.00、日本円換算で約26,000円となっています。

Kawamura

Kawamuraもはや私は感覚が麻痺しているので、よくわかりません。

こうした事情もあり、なかなか導入ハードルが高くなっています。

ただし、タイピングがストレスなく行えるということは、仕事が速くなるだけでなく、疲労感の軽減につながるという大きなメリットとなる可能性も秘めているのです。

これを考えれば、導入してもきっと損はないでしょう。

分割キーボードのメリット

分割キーボードを使用するメリットとしては、下記のことが 考えられます。

- 疲労感が軽減する可能性がある

- タイピングの正確性が向上する

- レイアウトの自由度が上がる

疲労感が軽減する可能性がある

左右分割キーボードは、肩や手首に負担がかからないような自由な位置に設置できることから、手や腕、肩の負担を軽減できること期待ができます。

長時間タイピングをされる方で肩こりに悩んでる方にとっては、非常に良い選択肢となるでしょう。

ただし、疲労回復や疲労感の軽減についてのエビデンスはありませんので、あくまでも可能性の1つとして捉えていただければ幸いです。

Kawamura

Kawamura本来であれば、比較研究として筋電図波形や脳波計を測定してエビデンスを得たいところですが、なかなかそういった研究結果は見当たりません。個人的にはかなりやってみたいところです。

タイピングの正確性が向上する

左右分割キーボードを利用することで、タイピングの正確性が向上する可能性があります。

逆を言えば、ホームポジションが正確に確立していないと、全く打つことができません。

どの指をどのキーで押下するのかをご自身の中で明確にした結果、左右分割キーボードを使用することでそれが洗練されて、タイピングの正確性が向上することになります。

レイアウトの自由度が上がる

左右分割キーボードを利用すると、中央にフリースペースが生まれます。

この空間にトラックボールマウスやトラックパッド、マクロパッドを置くことで、可能な限り手の移動距離を少なくしてかつ、左右均等に負担で手を使用できるメリットがあるのです。

分割キーボードの接続方法

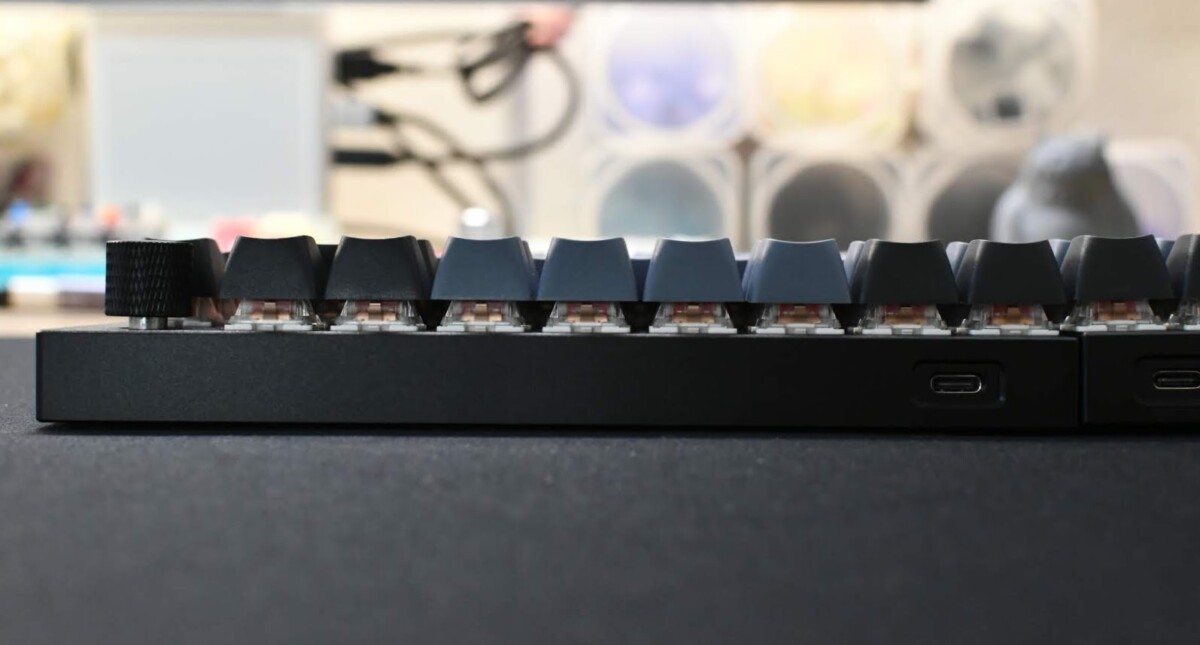

分割キーボードとパソコン本体の接続方法は、基本的には有線接続の場合が多いです。

左右のキーボードに関しては、オーディオケーブルとして用いられる3極端子(TRSケーブル)もしくは4極端子(TRRSケーブル)が用いられます。

上記のように、Keychron Q11やMajestouch Xacro M10SPはUSB Type-Cケーブルを用いているような場合も。

中には、無線接続が可能なモデルもありますが、接続自体が不安定になることがあるため、当サイトでは有線接続を推奨しています。

分割キーボードのレイアウト

分割キーボードのレイアウトは、大きく分けて3種類存在すると考えています。

- ロウスタッガード

- オーソリニア

- カラムスタッガード

ロウスタッガード

いわゆる、いつも目にしているキーボードレイアウトが「ロウスタッガード」です。

元々の由来はタイプライターの構造に起因するようで、特に機能性に関しては重要視されていないとのこと。

ただし、長年使っているため、これがスタンダードとして定着しています。

「ロウ」とは、「行」を指し、行が横にずれた配列となっているのが特徴です。

「スタッガード(staggered)」とは、ジグザク、交互、互い違いという意味です。

オーソリニア

オーソリニアとは「格子状」という意味です。

碁盤の目のように整然と並んでいるのが特徴です。

ホームポジションに置いた時の指の移動距離が最短となるため、理にかなっているように見えますが、実際に打ってみるとうまくいかず、かなり慣れが必要な印象を持っています。

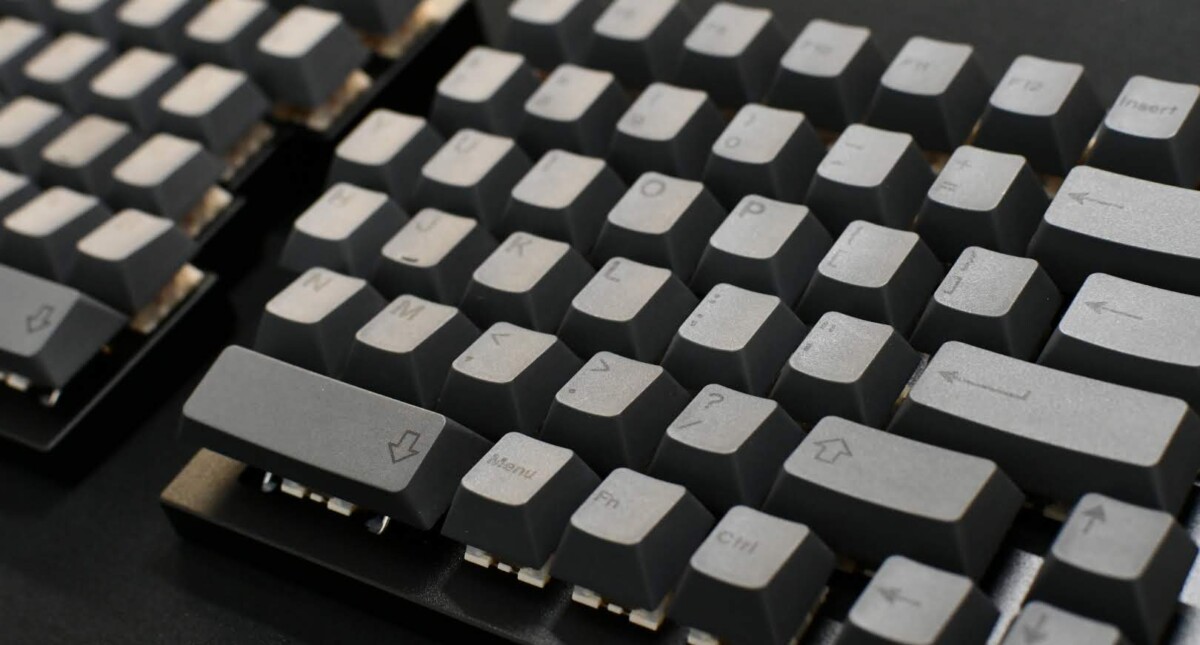

カラムスタッガード

カラムスタッガードとは、指の長さに合わせて縦にずれた配列となっています。

配列としてはオーソリニアに近いですが、「カラム=縦列」にずれているため、よりエルゴノミクスを考慮した合理的な配列となっているのです。

左右分割キーボードの最骨頂と言えますが、使えるようになるまでに慣れが必要です。

左右分割キーボード【市販品】

この界隈のキーボードは、いわゆる「自キ(自作キーボード)」が多く、量産品はかなり少ないです。

Kawamura

Kawamura私も自作キーボード愛用者です。

設計はできませんが、キットを組み立ててファームウェアを焼いて、キーマップを設定して…というところまではできます。

いきなり自作キーボードはかなりハードルが高いので、まずは市販品から紹介していきましょう。

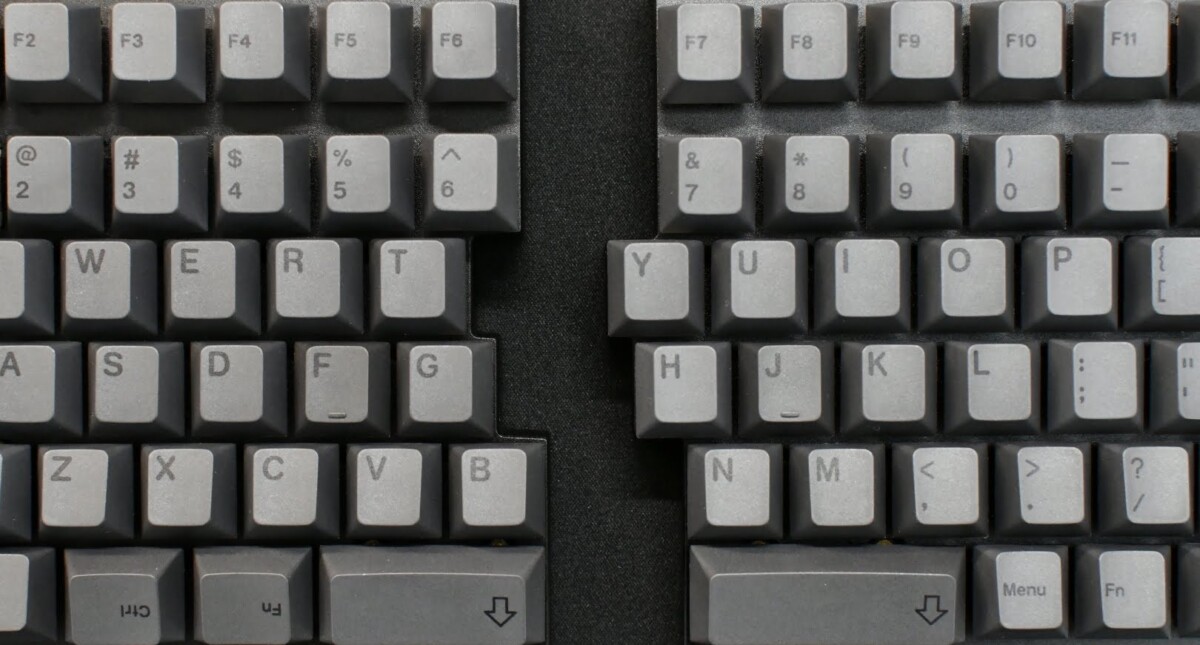

FILCO Majestouch Xacro M10SP

株式会社ダイアテックがFILCOブランドで販売する「Majestouch Xacro M10SP」は、2023年10月26日に発売された国産メーカーでは大変珍しい分割キーボードです。

公式サイト上では、中央部にマクロキーを配置した70%レイアウトとしていますが、基本的な形としては、アローキーを廃した60%レイアウトのキーボードとして考えた方が良いでしょう。

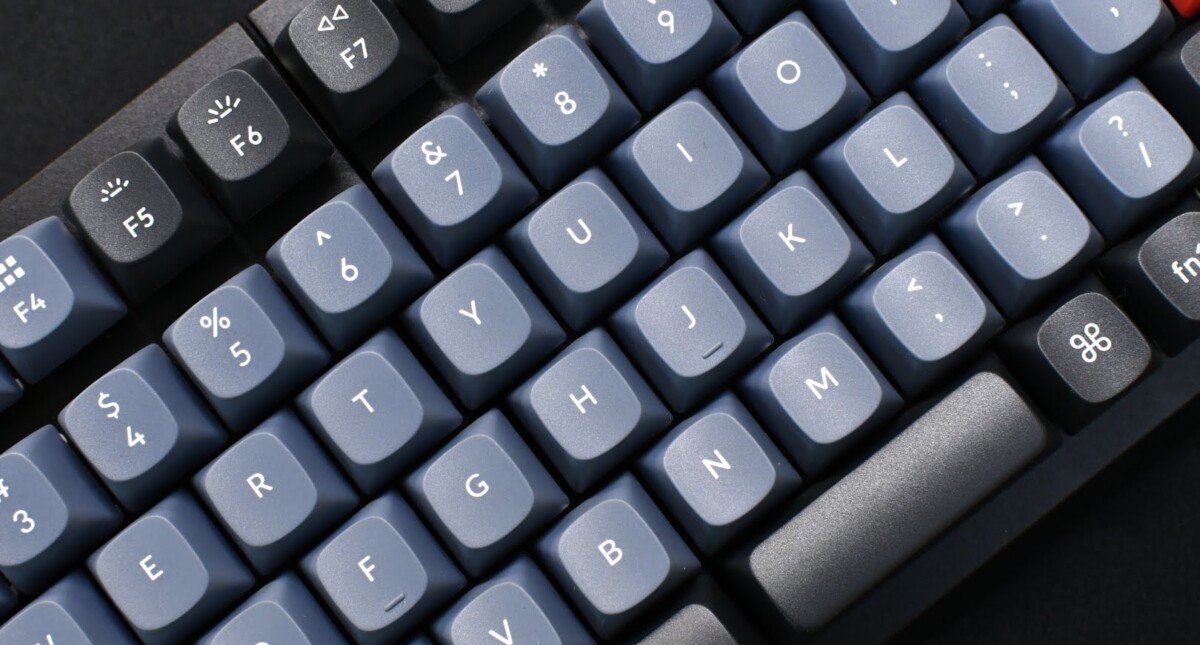

写真は日本語配列となっていますが、英語配列も用意されており、Cherry製のキースイッチを採用しています。

キースイッチ4種類と2種類の配列から選択できるため、全部で8種類ものラインナップとなっているのも大きな特徴です。

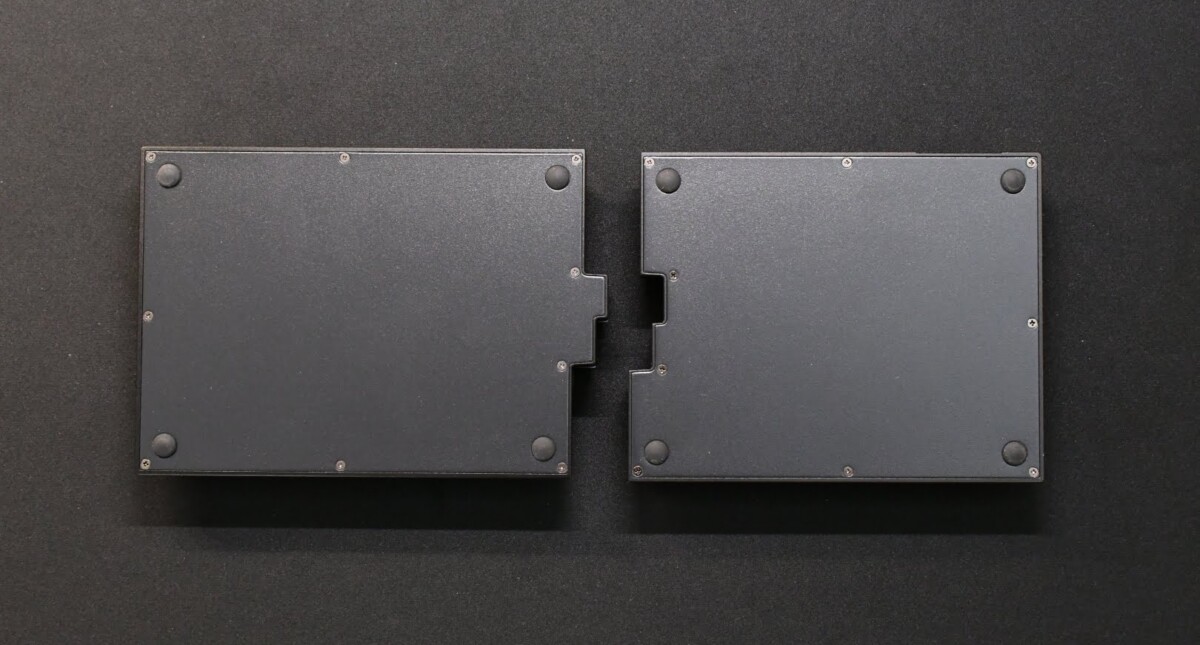

また、写真のように一体型キーボードとしても利用できるため、話して利用することが不安な方も安心して利用することができます。

ただし、キーマップ変更に関しては柔軟性が低く、特にデフォルトレイヤーのアローキーの操作方法が、Shiftを押しながら「ESDF」もしくは「IJKL」に配置されているため、一般的な60%キーボードで使い慣れた方にとってはかなり違和感がある可能性があります。

Kawamura

Kawamura普通であれば「WASD」ですし、HHKBレイアウトであれば「]:/”」です。

対応OSについてもWindowsのみしか記載されておらず、専用ソフトもWindowsのみにしか対応してません。

特にキーマップをカスタマイズしない方や、アローキーの位置に違和感を覚えない方におすすめできます。

Mistel Baroccoシリーズ

日本国内で流通している分割キーボードで最も有名なのはこのBaroccoシリーズでしょう。

株式会社アーキサイトが販売代理店を務めていることもあり、日本国内での購入も容易です。

日本語配列モデルもあり、玄人受けするファンクションキーがない65%レイアウトのラインナップもあるのも嬉しいところ。

対応OSはWindows /Macとなっており、ほぼWindows対応と考えた方が良さそうです。

キーマップの変更も可能ですが、ソフトウェアではなく、ハード側の操作での変更となっているため、難易度は高い印象です。

普及品ということもあり、キーマップの変更をしないのであれば、入門編としててこちらを購入するのが良いでしょう。

Kinesis

Kinesisは、日本エルゴノミクス株式会社が国内販売代理店を務めおり、日本国内での購入は容易です。

先ほどのMistelとは異なり、一体型にはならないタイプとなっています。

左側にホットキーが付いているのが特徴で、この部分のみマクロを設定することができるようです。

対応OSはWindows/Macとなっています。

キーマップの変更には対応していないので、いじり倒したい方にはおすすめできません。

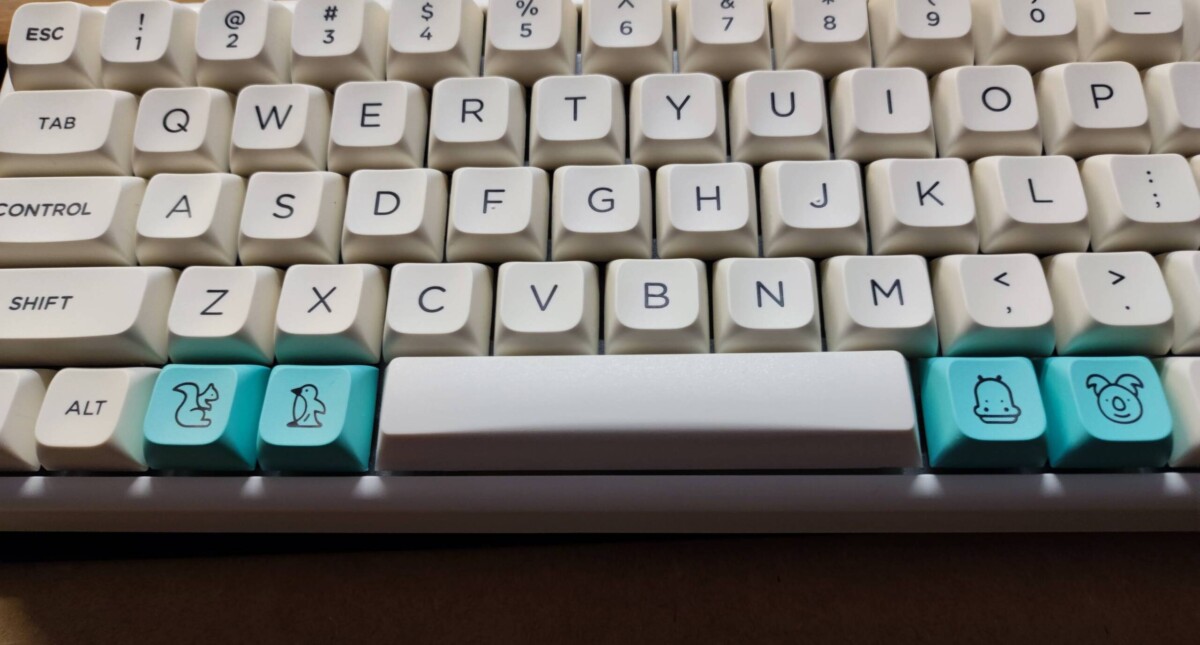

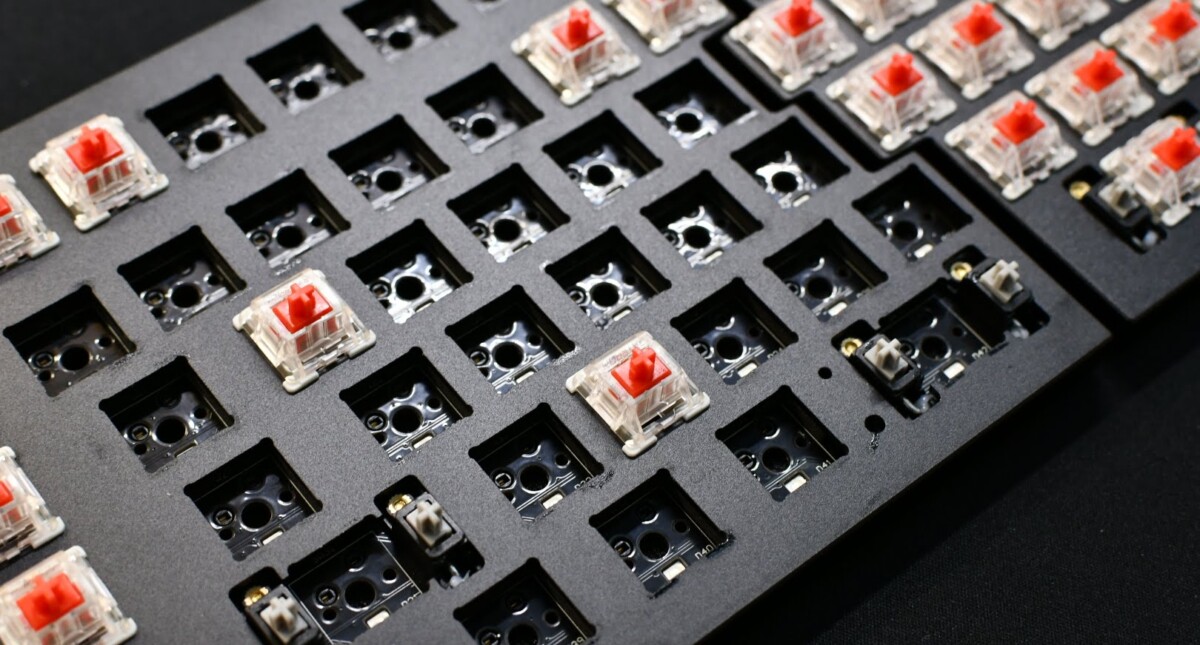

Keychron Q11

分割キーボードに新しい風を入れてくれたのが このKeychron Q11です。

大人気モデルのQ1を半分に分割したかのようなルックスとなっており、ぴったりくっつけて使用することができるので、もし気に入らなかったとしても通常のキーボードとしても利用することができます。

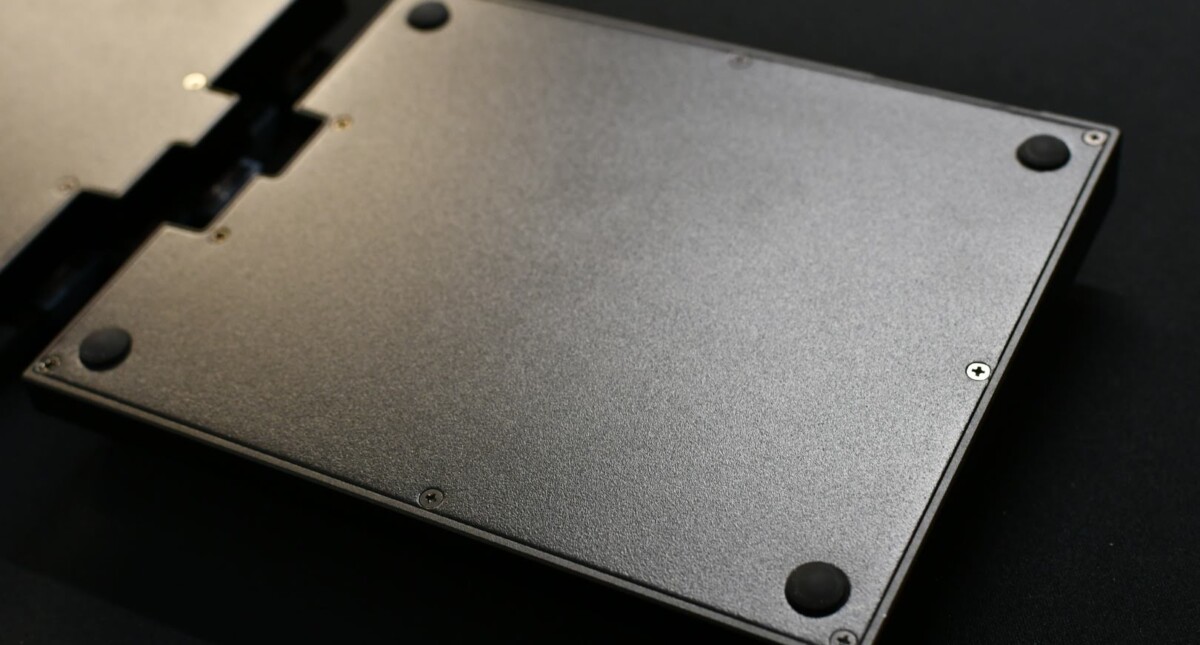

CNCアルミニウム合金を使用した重量感のあるボディは極上の打鍵感を演出してくれることでしょう。

また、キーマップの変更のほか、キースイッチの変更にも対応しているため、お好みのキースイッチに付け替えることが可能です。

特にキーマップの変更については、QMKというオープンソースのキーマップ変更ソフトに対応しており、VIAというアプリを使用すれば全キーの配置を変更可能です。

もちろんマクロの設定も簡単にできます。

キーマップの変更を積極的に行いたいのであれば、こちら良いでしょう。(高いですが)

YMDK

YMDKも数多くのカスタムキーボードをリリースするキーボードブランドです。

YMDKからは、65%・75%レイアウトの分割キーボードがそれぞれ発売されています。

Keychronと比較すると値段も安価となっているため、アルミニウム合金ボディを採用している割に非常にコストパフォーマンスが高い製品と言えるでしょう。

ただし、キーマップ変更ソフトについては独自のものを使用しているため、使いにくい可能性も十分考えられます。

ErgoDox

カナダに本社を置くZSA Technology LabsがリリースしているErgoDoxは、絡むスタッガード配列となった分割キーボードです。

注目すべきは、右手側の短さと、親指に配置されているキーの多さでしょう。

通常のレイアウトであれば、左右非対称となっており、右手側の方がキーの数が多くなっており、Pの次に3つキーがあります。

一方、本機はPの次にキーが1列しかないため、それ以外のキーを別部分に再配置する必要があるのです。

Moonlander

Moonlanderは、ErgoDoxと同じく、カナダに本社を置くZSA Technology Labsがリリースしている商品です。

月の上を調査する調査機のようなルックスをしておる、かなりサイバーな感じが美しい…。

こちらはErgoDoxよりもさらにキーが少なくなっています。

Dygma

Dygmaはゲーミングキーボードを中心にリリースしているメーカーです。

写真のように、通常のUS配列の親指に多くのキーを配置しているのが珍しいポイントです。

これ以外にも、カラムスタッガード配列のキーボードをリリースしています。

Cloud Nine ErgoTKL

純粋に75%レイアウトキーボードを分割したスタイルの本機は、左側にボリュームコントローラーノブを搭載しているのがポイント。

また、この界隈では珍しいネガティブティルト(キーの向こう側に向かって傾斜している)を設定できる点も珍しいですね。

MOERGO Glove80 Wireless Split Contoured Keyboard

Glove80は、立体整形されているカラムスタッガードの分割キーボードです。

どういった機構になっているかは不明ですが、なんかもうすごいとしか言えません(語彙力)

GraBShell

こちらは、最近PRTIMESで見かけたGraBShellというキーボードです。

分割してタイピングできるほか、握ってゲームコントローラーとして利用する以外にも、握った背面でタイピングできるという少々変わった機構を持っています。

ブラインドタッチが習熟すれば、寝ながらタイピングすることも可能でしょう。

これは結構ぶっ飛んでいますね。

Naya Create

個人的に一番欲しいのがこのNAYAです。

残念ながら私の苦手なカラムスタッガードですが、親指で操作する部分がモジュラー式となっており、自由に変更できるのが特徴です。

これであれば、キーボードから手を動かすことなく、マウス操作まで完結できそうですね。

ただし、これだけ薄型となっているため、打鍵感については少々不安になります。

Ultimate Hacking Keyboard

一見スタンダートな雰囲気に見えるこのUHKも、NAYA同様に親指部分にモジュラー式のパーツを搭載できるようになっています。

日本国内利用している方もいらっしゃるようで、たまにメルカリなどでも見かけます。

65%配列ではなく、60%配列となっているところから、コードなどを打つ仕事の方に好まれそうな印象です。

左右分割おすすめキーボード【自作キーボード】

さて、本当の本命はここでしょう。

実は、日本国内は世界的にみても、アマチュアで活動されている分割キーボードの設計者が多い印象を勝手に持っています。

(事実確認は取れません。悪しからず。)

これから紹介するキーボードだけでなく、数多くの分割キーボードの設計販売をされています。

基本的にこれらの自作キーボードに関しては、ほとんどがすべてのキーマップをGUI上(ソフトウェアの画面上)で変更できる仕組みを備えているため、本当にご自身のキーボードにこだわり抜きたい方は自作キーボードがおすすめです。

それでは紹介していきましょう。

基本的に自作キーボードはキット販売となっており、ご自身でのハンダつけ・キースイッチの実装・キーキャップの準備、ファームウェアとキーマップの設定が必要です。

一部、組み立てサービスを実施しているものもあります。

Gravity36

GreenEchoes Studioが販売している左右分割ロウスタッガードレイアウトのキーボード。

片手18キーしかないため、完全なタッチタイピングが実現可能となっています。

7sPlus

おそらく最もスイッチングコストが抑えられるのがこの7sPlusではないでしょうか。

Keychron Q11と同じ75%レイアウトとなっており、くっつけて使用すれば通常のキーボードとしても利用可能です。

Kawamura

Kawamura私もこのAKKOのキーキャップが好きで使っています。

JISplit89

7sProがUS配列で使いにくいという方にはJISplit89がおすすめ。

75%レイアウトの日本語配列となっており、半角/全角キーがあるため、Windowsを使っている方にもスムーズに移行することができるでしょう。

また、親指で押すキースイッチの数が多いため、便利なカスタマイズができそうですね。

7sPro

プログラマーが好んで利用する60%のハッピーな配列を採用しているのがこの7sProです。

こちらもスペースバーのある位置が大きさの異なるキースイッチとなっているため、様々なカスタマイズが可能です。

方向キーが見当たりませんが、右端にあるFnキーを押したまま周辺キーを押すことで操作可能です。

Kawamura

Kawamura個人的にはこれが大好きで、2台持っています。

ErgoArrows

カラムスタッガード配列となっているErgoArrowsは、方向キーのような逆T字のレイアウトがあるのが特徴です。

その部分だけロープロファイルキースイッチとなっており、物理的に段差をつけることで、誤操作を防ぐ役割もあると思われます。

Keyball

岐阜県飛騨高山でキーボード専門ショップを開いてるヨーキース氏が設計したキーボード。

(実店舗の営業は2023年3月13日まで)

一番の特徴はトラックボールが付属しており、特定のキースイッチをマウスクリックに設定することで、手を離さずに全てのパソコン操作が完結してしまうとういう夢のようなキーボードです。

ただし、カラムスタッガードなのに加えて、打鍵しながらトラックボールを押さないようにする工夫も必要となっており、結構慣れるまでに時間がかかる印象です。

画像はKeyball61ですが、Keyball44/39も存在します。

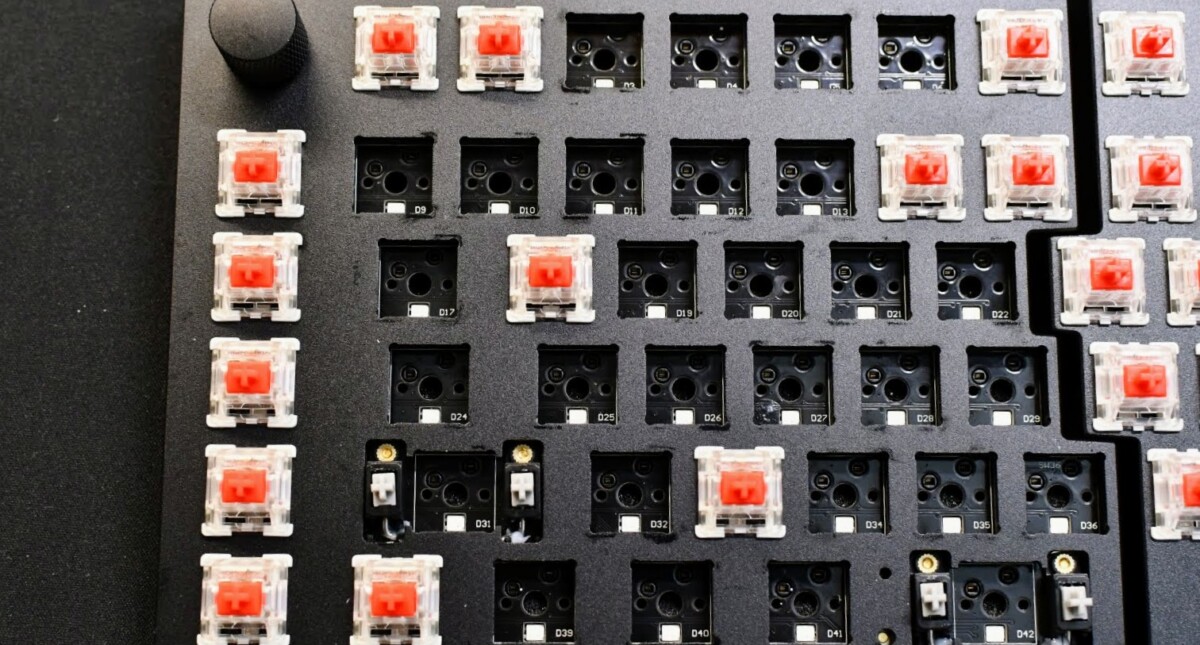

mtk64e

mentako-ya氏が設計販売しているキーボードです。

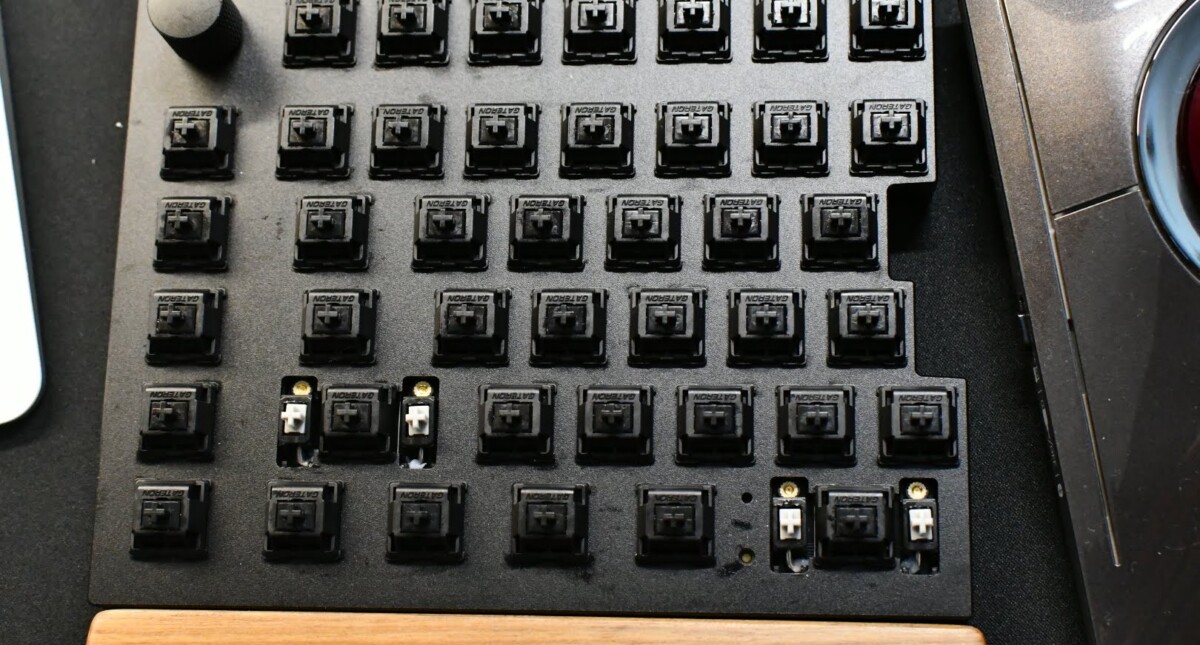

前述のKeyballに加えて親指クラスタが非常に多くなっており、加えて左手部分にロータリーエンコーダーが搭載されているのが特徴です。

ホットスワップにも対応しています。

外装は3Dプリンタで作成されており、非常に完成度が高いですが、まだ「試作品」とのことで、今後も改良が加えられていくようです。

設定次第で超便利デバイスになること間違いなしですが、スイッチングコストが非常に高く、かなり苦戦しています。

(画像は私の所持品です。)

気になる方はこちらまで。

Lily58 Pro

かなりキーの数は少なくなりますが、見た目のルックスが非常に美しいですね。

Lily58は世界的にも有名みたいで、これに専用ケースを装着した「LuLu」というモデルも存在します。

Crone Cherry V3

40%レイアウトベースで、基本的にアルファベット以外のキーのほとんどをコンビネーションタイピングにする必要があるかなり玄人向けのキーボードです。

もうここまで来ると芸術品の域と言えるでしょう。

2024年3月22日には、ハンダ付け不要のv4がリリースが一般販売を開始しました。

Maglit40

Cerbekos-keyboardが発売している40%キーボードです。

個人的には分割キーボードでは一番これを使用しています。

玄人向けの40%レイアウトとなっており、制作にはケースの3Dプリントと基盤のハンダつけを含む組み立てが必要な「自作キーボード」ですが、慣れてしまうと抜け出せないくらい魅力的な商品となっています。

ALTAIR / ALTAIR-X

キーボードデザイナーai03によってデザインされた左右分割キーボード。

アルミニウムボディ、ガスケットマウント構造を採用し、まさに分割キーボードのロマンを十二分に詰め込んだ意欲作。

まとめ|キーボードの魅力にハマろう

以上、分割キーボードについて解説してきました。

あなたのお好みのキーボードはあったでしょうか。

実は、パソコンの中でほとんど注目されていない装置がこの「キーボード」だと思っています。

みんなディスプレーの美しさやスペックばかり気にして、肝心の入力装置についてはほとんど注目されません。

個人的には、キーボードを変えることで仕事の能率が劇的に向上すると考えています。

当サイトでは、様々なキーボードが検索できるデータベースもあるため、ぜひお好みの一台を見つけてみてはいかがでしょうか。

ようこそ、キーボードの世界へ。

気になるタグをタップ

Basekeys Cannonkeys Cerakey Chosfox Drop Epomaker FKcaps Greenkeys Keyboard Project Grovemade HHKB HHKB Studio Keycaps Hippokeys Jezail Funder Kailh KBDfans Keyboardio Keychron Logicool Mojo68 MONSGEEK NEWS Niuniu NuPhy OMNITYPE ONEPLUS REALFORCE Sonnet STOCK tadpole TEX WOBKEY work louder YMDK ZENAIM zfrontier ふもっふのおみせ エレコム キーケット キースイッチ トラックボールマウス 分割キーボード 天キー 自作キーボード 自在スタイル 記事一覧