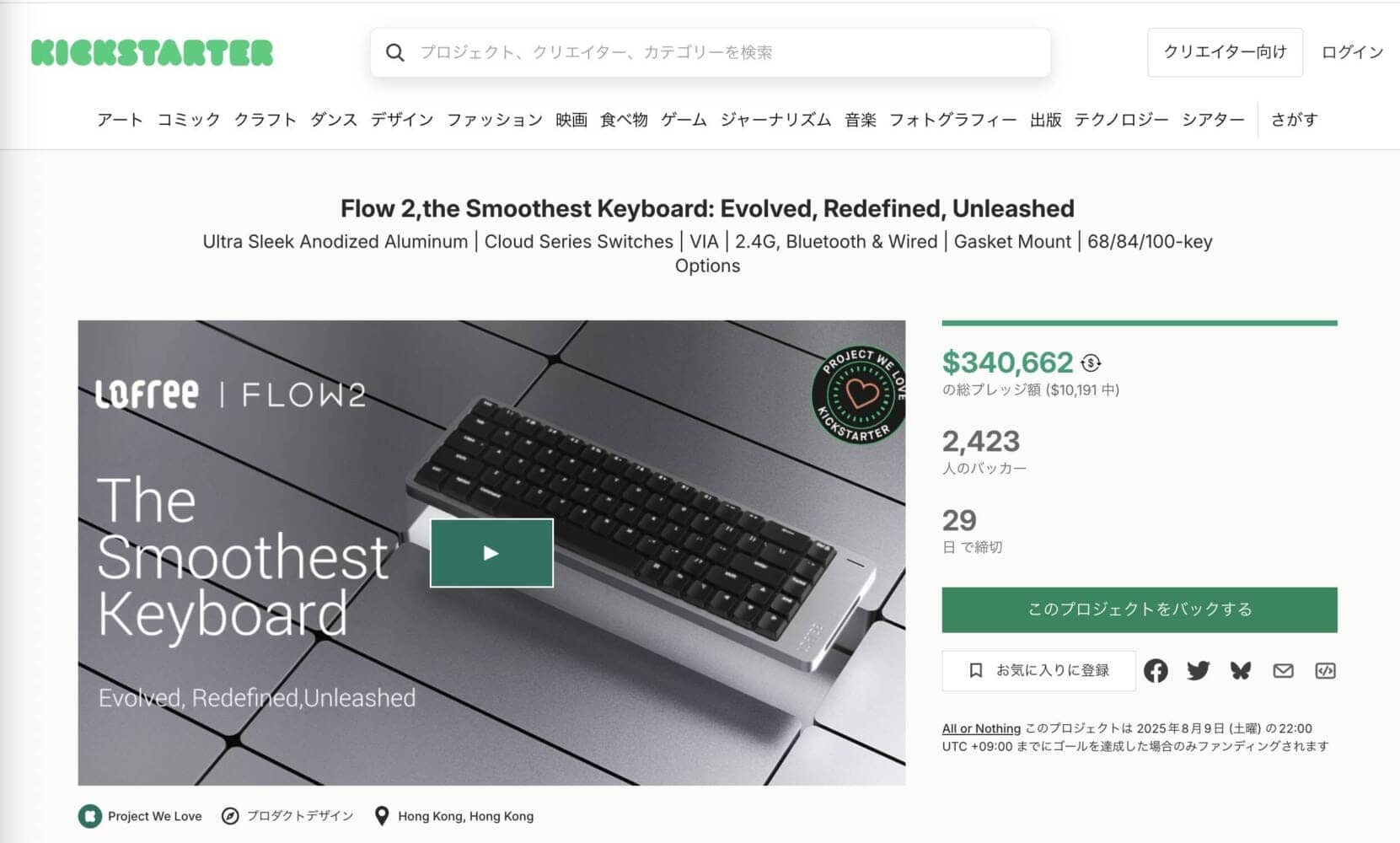

2022年11月22日、Keychronの国内販売代理店であるコペックジャパンは、「Keychron K5 SE」の取り扱いを発表しました。

Keychron K5 SE ワイヤレス・メカニカルキーボードのJISレイアウトが入荷致しました!ロープロファイルなスリムかつスタイリッシュなキーボードでありながらGateronメカニカルスイッチ搭載でタイピングもしっかり心地よく行えます。またテンキー付というのもK5 SEの特徴です。https://t.co/u7VnvI2Xzw pic.twitter.com/hQxdhnv8XK

— KOPEK JAPAN (@KOPEK_JP) November 22, 2022

Keychron K5 SEは100%フルレイアウトを採用したロープロファイルメカニカルキーボードで、独立したテンキーを備えているのが特徴。

ホットスワップに対応したRGBバックライトモデルのほか、ホワイトバックライトモデルが選択可能となっており、スイッチタイプはGateron Low Profile KeySwitchを採用しています。

販売価格は19,470円(税込)~となっており、スーパーコペック他、楽天市場などで購入可能です。

こっそり事前告知されていました。

K5 SE 日本では来週から発売となります!どうぞよろしくお願い致します!

— KOPEK JAPAN (@KOPEK_JP) November 18, 2022

仕様詳細

- 商品名

- Keychron K5SE

- トータル・キー数

- テンキーレス:104キー(US)

- マルチメディアキー

- 12キー

- メインボディ素材

- ABS+Aluminum Frame

- キーキャップ素材

- ABS

- バックライト

- 18タイプ・調整可能な4レベルのRGB、またはWhite LED

- 対応システム

- Windows/Android/Mac/iOS

- バッテリー

- 2000mAh充電可能なリチウムポリマー

- Bluetooth作動時間

- BT Working Time (Backlit off on white backlit version): Up to 90 hours (Lab test result may vary by actual use) BT Working Time (Backlit off on RGB backlit version): Up to 90 hours (Lab test result may vary by actual use) BT Working Time (White backlit at lowest brightness): Up to 30 hours (Lab test result may vary by actual use) BT Working Time(RGB backlight at lowest brightness): Up to 30 hours (Lab test result may vary by actual use)

- 接続

- Bluetooth及びUSB TYPE-C

- Bluetoothバージョン

- 5.1

- サイズおよび重量

- Dimension: 435 x 120 mm Weight: About 673 g / 1.49 lbs Height incl. keycap (front): 17 mm Height incl. keycap (rear): 22 mm Operating Environment: -10 to 50℃

- 内容物

- 1 x Keyboard 1 x USB-A to USB Type-C Cable 1 x Keycap Puller 1 x User Manual

情報参照元:https://www.keychron.com/products/keychron-k5-se-ultra-slim-wireless-mechanical-keyboard

好きなキーボードレイアウトを探す

Keychron K5 SEの特徴

Keychron K5 SEの特徴は下記の通りです。

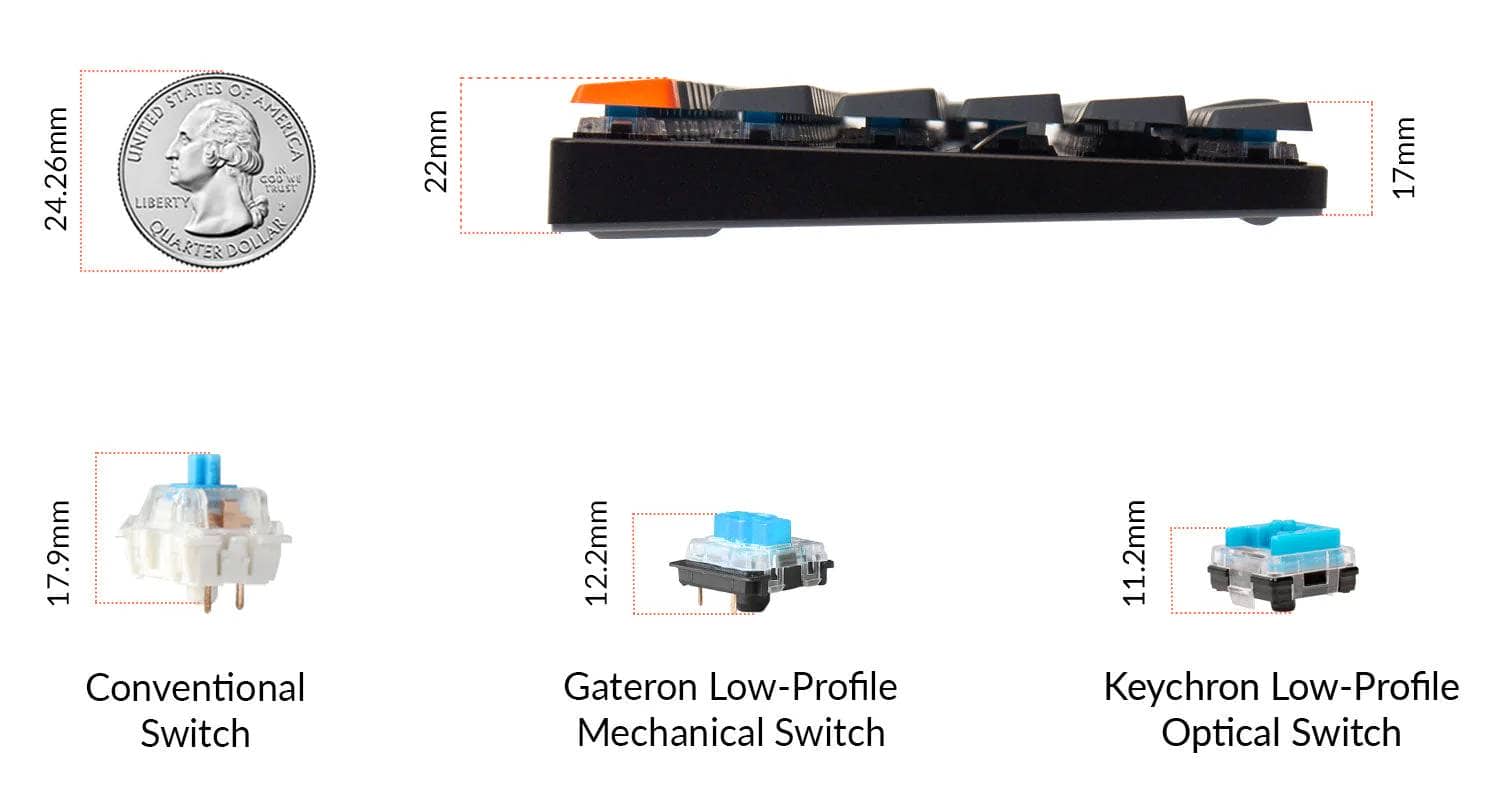

- ノーマルプロファイル比較して40%スリムなロープロファイルスイッチを採用

- アルミニウムフレーム採用で堅牢性が高い

- Bluetooth5.1対応で最大3台までのデバイスを切り替えて利用可能。

- Mac/Windows対応

- 6°/9°のティルトレッグ対応

- フルサイズキーボード

- ホットスワップ対応モデルあり

やはり一番の特徴は、ロープロファイルスイッチを採用していて且つ、フルサイズということでしょう。

それまでは、ロープロファイルスイッチを採用したフルサイズキーボードは、Keychron K1V4がありましたが、現在では廃版となっていて且つ、ティルトレッグがない、キーキャップの形状が特殊などのデメリットがありました。

Keychron K5 SEは、このデメリットを見事に解消しています。

Keychron K5とK5 SEの違い

類似モデルとして挙げ有られるのが、Keychron K5です。

細かな違いを見ていきましょう。

| K5SE | K5 | |

|---|---|---|

| ケース素材 | ABS+Aluminum Frame | Aircraft-grade aluminum |

| 重さ | 673 g / 1.49 lbs | 770 g / 1.69 lbs |

| ホットスワップ可否 | Gateron LowProfile:対応 Keychron Optical:非対応 | Gateron LowProfile:対応 Keychron Optical:対応 |

| ティルトレッグ | あり | なし |

| 配列 | JIS /US | USのみ |

「SE」と冠していることもあり、Keychron K5 SEは、Keychron K5の廉価版という位置づけで間違いはないでしょう。

やはり、より良好な打鍵感を求めるのであれば、フルアルミニウムボディを持つK5に軍配が上がります。

一方、K5 SEでは、ティルトレッグが付属しているため、打ちやすさという面ではこちらのほうが優れているかもしれません。

また、Keychron K5 SEに関しては、US配列だけでなく、JIS(日本語)配列も選べるのが嬉しいですね。

国内正規販売代理店のK5 SEではKeychron Optical Switchは選べない

残念ながら、コペックジャパンが販売するモデルでは、Keychronの光学式ロープロファイルメカニカルスイッチモデルはありませんでした。

個人的には、Keychron Opticalスイッチが好きということもあって、ちょっと残念です。

Gateron Lowprofileキースイッチは、スペック値と比較すると、押下圧の割に軽く、55gfとなっている茶軸の場合でも、感覚的には45gf程度の重さしか感じません。

加えて、押下してからのキースイッチの戻りが遅く、スムーズにタイピングすることが難しい印象をもってしまいます。

さらに、選択できるスイッチも3種類しかないため、選べる幅も限られてしまうのです。

一方で、keychron opticalスイッチは、公表している値よりも若干の打鍵感の軽さはありますが、どのスイッチを選択しても、ノーマルプロファイルキースイッチと同じ感覚で打鍵できるほど、押し込んだあとの戻りがスムーズとなっています。

Keychron Opticalスイッチを採用している国内正規販売モデルは「Keychron K5」です。

フルアルミニウムボディで且つ、K5 SEと値段もそれほど変わらないため、打鍵感の良さを求める方であれば、K5 SEよりもK5を購入することをおすすめします。

ただし、あらかじめセットされている軸は「青軸・茶軸・赤軸」しかないため、それ以外のお好みのキースイッチにするには別途購入する必要があります。

また、K5の配列は「US配列のみ」となっているため、気をつけましょう。

おすすめは早めのバンプ感が特徴の「バナナ軸」「ミント軸」です!

Keychron Lowprofile Optical Swithces

| 赤軸 | 青軸 | 茶軸 | 白軸 | 黄軸(バナナ) | 緑軸(ミント) | |

| キー荷重 | 40±10gf | 48±10gf | 57±10gf | 30±10gf | 57±10gf | 67±10gf |

| 動作までの動き | 1.1±0.3mm | 1.1±0.3mm | 1.1±0.3mm | 1.1±0.3mm | 1.1±0.3mm | 1.1±0.3mm |

| 全体の動き | 2.5±0.3mm | 2.5±0.3mm | 2.5±0.3mm | 2.5±0.3mm | 2.5±0.3mm | 2.5±0.3mm |

| 反応 | リニア | クリッキー | タクタイル | リニア | 早めバンプ タクタイル | 早めバンプ タクタイル |

| サウンド | 静か | クリッキー | 穏やか | 静か | 穏やか | 穏やか |

サウンドサンプル

まとめ|ロープロファイルキーボードが流行りそうな予感

以上、Keychron K5 SEが日本正規販売となった話題についてお伝えしてきました。

最近では、同様のフルサイズキーボードであるMX MECHANICALが話題になることも増えて、ロープロファイルメカニカルキーボードが徐々にキーボード市場に進出してきています。

ノーマルプロファイル譲りのしっかりとした打鍵感と、パンタグラフキーボードにも劣らない薄型軽量を実現した「いいとこどり」が魅力なのでしょう。

お好みの方は、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。

気になるタグをタップ

Basekeys Cannonkeys Cerakey Chosfox Drop Epomaker FKcaps Greenkeys Keyboard Project Grovemade HHKB HHKB Studio Keycaps Hippokeys Jezail Funder Kailh KBDfans Keyboardio Keychron Logicool Mojo68 MONSGEEK NEWS Niuniu NuPhy OMNITYPE ONEPLUS REALFORCE Sonnet STOCK tadpole TEX WOBKEY work louder YMDK ZENAIM zfrontier ふもっふのおみせ エレコム キーケット キースイッチ トラックボールマウス 分割キーボード 天キー 自作キーボード 自在スタイル 記事一覧